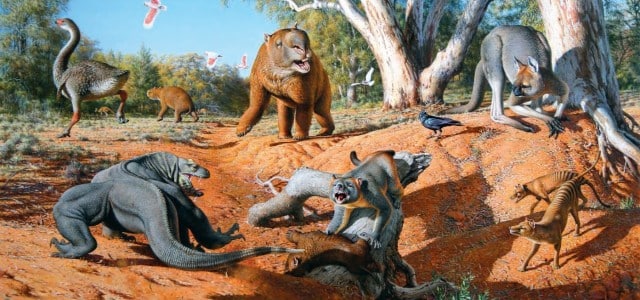

Nur wenige wissen das: Nachdem die Dinosaurier ausgestorben sind, beheimatete Australien einst riesige Giganten. Die Tiere, die es heute noch auf dem Kontinent gibt, scheinen lachhaft klein dagegen. Hier findet ihr die imposantesten Tiere in Australien der Urzeit.

In welcher Zeit lebte die Megafauna?

Am Beginn des Quartärs während des Pleistozäns (beim Letzten Glazialen Maximum), also vor etwa 20.000 Jahren, trat die Megafauna auf. Klimatisch handelte es sich um eine Eiszeit. Unsere Weltkarte sah damals etwas anders aus: Die Nähe von Ländern und Kontinenten erleichterte menschliche und tierische Wanderungen im Vergleich zu heute.

Früher existierte ein riesiges Gebiet namens Beringia. Es bildete einen Isthmus (eine Landbrücke) zwischen Alaska und Ostsibirien. Dieser Ort bestand nicht nur aus gewaltigen eiszeitlichen Steppen, sondern entwickelte sich rasch zu einem Durchgangskorridor zwischen den Kontinenten.

Gegen Ende der letzten pleistozänen Eiszeit lag der Meeresspiegel etwa 130 Meter niedriger als heute. Dadurch entstand ein weiterer Großkontinent namens Sahul, bestehend aus Australien (einschließlich Tasmanien), Neuguinea und den Aru-Inseln. Diese Landmassen waren durch aufgetauchte Landbrücken miteinander verbunden. Hier entwickelte sich die australische Megafauna, also jene außergewöhnlich großwüchsige Tierwelt.

In der Folge führte das Abschmelzen der Eisschilde (vor rund 18.000 Jahren) zu einem Meeresspiegelanstieg, der diese zusammenhängenden Landmassen wieder trennte. Die ersten Menschen, die das australische Territorium erreichten, kamen anschließend aus Südostasien.

Was ist Megafauna?

Unter Megafauna versteht man eine einzigartige Gruppe von im Pleistozän lebenden Tieren, hauptsächlich Wirbeltiere, die mehr als 45 kg wogen. Es soll etwa 1.000 Arten gegeben haben — darunter Beutelsäuger, Vögel und riesige Reptilien.

💸 Günstig Camper mieten

lle unsere Tipps & Tricks für eine günstige Campermiete in Australien! Praktische Hinweise, Online-Vergleiche, Rabattcodes usw.

Der riesige Wombat (oder Diprotodon)

Er war das größte Beuteltier der Welt und lebte vor mehr als 1,6 Millionen Jahren auf dem australischen Kontinent: der riesige Wombat. Das Tier wurde bis zu 3 Meter groß und konnte bis zu 3 Tonnen auf die Waage bekommen. Er war nicht schnell unterwegs und bewegte sich ähnlich wie ein Nashorn. Einige Theorien behaupten, dass der Wombat sein Fell abhängig von den Jahreszeiten verfeinern oder verdicken konnte. Er wird oft mit den Bunyips verglichen, ein sagenumwobenes Tier, das nach Erzählungen der Aborigines in Flüssen, Wasserlöchern und Sümpfen gehaust haben soll.

Das riesige Känguru (oder Procoptodon goliath)

Auch das riesige Känguru konnte eine Größe von bis zu drei Metern erreichen – um einiges mehr als die heutigen Kängurus. Dabei wogen sie bis zu 230 Kilogramm. Das riesige Känguru war hauptsächlich in Süd- und Westaustralien beheimatet. Im Aussehen ähnelte es seinen Nachkommen, mit zwei Ausnahmen: seiner Schnauze und seinen Vorderbeinen. Seine Schnauze war viel kürzer und erlaubte es dem Tier, einen stärkeren Kiefer auszubilden. Seine Vorderbeine hatten im Gegensatz zu den heutigen Kängurus zwei lange Finger, die es ihm möglich machten, hohe Äste der Bäume zu erreichen.

Der Genyornis

Dieser rennende Vogel ist mit dem Emu verwandt – das Symbol Australiens. Sowohl der Genyornis als auch das Emu können nicht fliegen. Der Genyornis wiegt stolze 200 Kilogramm und konnte bis zu zwei Meter groß werden. Für seine Größe und sein Gewicht waren seine Flügel lächerlich klein. Obwohl er Allesfresser war, ernährte sich der Genyornis von ganz bestimmten Pflanzen. Das machte ihn anfällig für Veränderungen seiner Umgebung, weshalb er ausgestorben ist.

Der riesige Waran (oder Megalania prisca)

Der Riesenwaran wird von vielen Wissenschaftlern mit dem Komodowaran gleichgesetzt und gilt tatsächlich als dessen direkter Vorfahre. Dieses fleischfressende Reptil konnte 6 bis 8 Meter lang werden und bis zu 700 Kilogramm wiegen! Seine Proportionen unterscheiden sich deutlich sowohl von anderen Waranen als auch von den Maßen heutiger Tiere.

Die Varanidae sind aufgrund ihrer Halsanatomie enger mit Schlangen (und Waranen) verwandt als mit anderen Eidechsen. Vermutlich gelangten sie aus Asien über Mikrokontinente nach Australien und blieben vor allem an der Ostküste konzentriert.

Der Riesenwaran war wegen seines toxischen Speichels bei vielen Arten gefürchtet. Auch die ersten Aborigines, die ihm damals aus nächster Nähe begegneten, hatten großen Respekt vor ihm.

Der Beuteltierlöwe

Während der australischen Eiszeit stand der Beuteltierlöwe ganz oben in der Nahrungskette in Australien. Dieses Tier der Urzeit galt dank seiner einziehbaren Krallen, seiner scharfen Zähne und seiner Fähigkeit, sich jedem Ereignis anzupassen, als „Super-Raubtier“. Er wurde bis zu 1,75 Meter lang, war allerdings lediglich 0,75 Meter hoch. Damit ist er kleiner als die heutigen Löwen. Im Gegensatz zu diesen war er nicht sehr gesellig und jagte seine Beute allein. Trotz seines katzenartigen Aussehens zählte er zur Familie der Beuteltiere.

Die Riesenschildkröte (oder Meiolania)

Die Riesenschildkröte wird als eine Art betrachtet, die seit etwa 2000 Jahren ausgestorben ist. Ihre letzten Exemplare wurden auf einer Insel im Vanuatu (malaysische Inseln nördlich von Neukaledonien) gefunden. Die ersten Spuren dieser Schildkröte stammen jedoch aus einer Zeit vor etwa 30 Millionen Jahren. Fossilien wurden auf dem australischen Kontinent entdeckt, insbesondere auf der Lord-Howe-Insel (Bundesstaat New South Wales). Die Meiolania-Schildkröte verschwand also nicht gleichzeitig mit der australischen Megafauna vor etwa 50.000 Jahren. Diese 2,50 Meter langen Schildkröten waren dennoch leichte Beute für Raubtiere: Mit zwei großen Hörnern auf jeder Seite war es diesen Schildkröten unmöglich, ihren Kopf vollständig in ihren Panzer zurückzuziehen.

Das Aussterben der Tiere der Urzeit in Australien

Auch die Tiere aus der Urzeit in Australien starben aus. Es gibt mehrere Theorien, die das Aussterben dieser riesigen Giganten erklären. Die plausibelste: Das Einwirken der Menschen auf die Umwelt.

Der Mensch als Ursache

Die ersten Ureinwohner Australiens lebten vor 5.000 Jahren – gemeinsam mit den riesigen Giganten aus der Urzeit. Die Menschen benutzten Feuer: um sich zu wärmen, um zu kochen, aber auch um Tiere abzuwehren bzw. Tiere zu jagen. Die Giganten vermehrten sich immer langsamer. Außerdem hat sich durch das Feuer die Flora verändert: Bestimmte Pflanzenarten wuchsen nicht mehr, die allerdings für die Ernährung der Giganten essenziell waren. Pflanzenfresser starben, wodurch die Fleischfresser immer weniger Nahrung hatten.

Der Klimawandel

Die Hypothese, dass die Eiszeit zu einem massiven Klimawandel führte, wird durch neuere Erkenntnisse immer schwächer. Die an ein trockenes Klima gewöhnten Giganten hätten offenbar keinen Temperaturunterschied dieser Art überlebt. Allerdings haben Studien gezeigt, dass diese Tiere bereits andere Eiszeiten überlebten.

Neueste Erkenntnisse zur Megafauna

Die Megafauna ist ein faszinierendes Thema. Zahlreiche Wissenschaftler haben sich mit diesen besonderen Arten befasst – und tun es bis heute. Von besonderem Interesse sind die Ursachen ihres Verschwindens, die weiterhin kontrovers diskutiert werden. In jüngster Zeit wurde eine Vielzahl von Artikeln zu diesem uralten Thema veröffentlicht.

In mehreren sehr aufschlussreichen Studien haben Forschende die Koexistenz von Menschen und Megafauna untersucht. Zusammengefasst erweitern ihre Ergebnisse die wahrscheinliche Überschneidungsperiode zwischen Megafauna und Mensch auf rund 50.000 Jahre. Sie liefern zudem neue Argumente gegen die Theorie, dass die Bevölkerungen des Sahul das Aussterben der Megafauna verursacht hätten. Alle Informationen finden Sie HIER.

Andere Studien nahmen Eierschalenfragmente in den Blick. Seit den 1980er-Jahren wurden in Sanddünen der ariden Regionen Australiens Fragmente von Eierschalen – seltener ganze Eier – entdeckt.

Ein Teil dieser Schalen stammte von Emus, der Rest jedoch von einer mysteriösen Art. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gelang es einem Forschungsteam, eine wissenschaftliche Kontroverse zu lösen und nachzuweisen, dass Genyornis tatsächlich der Vogel war, der diese Eier legte. Genyornis war ein flugunfähiger Vogel von 2 bis 2,5 Metern Höhe, der einst die australischen Ebenen durchstreifte. Die Eierschalenfragmente sind eine wichtige Beweisquelle für diese ausgestorbene Kreatur.

Einige Fragmente sind 400.000 Jahre alt, die jüngsten etwa 50.000 Jahre. Frühere Arbeiten zeigten, dass manche Schalen verbrannt wurden. Wissenschaftliche Tests deuten darauf hin, dass Menschen die Eier kochten, um sie zu verzehren. Die Zeit, in der Genyornis-Schalen verschwinden (vor 50.000 Jahren), fällt mit der vermuteten ersten Ankunft des Menschen in Australien zusammen. Diese Entdeckung eröffnet daher die Möglichkeit, dass unsere Spezies zu seinem Aussterben beigetragen hat.

Zugriff auf den vollständigen Artikel (auf Englisch) HIER.

Pictures Credit : Mick Hartley // Museum Victoria // Photobucket // E-monsite